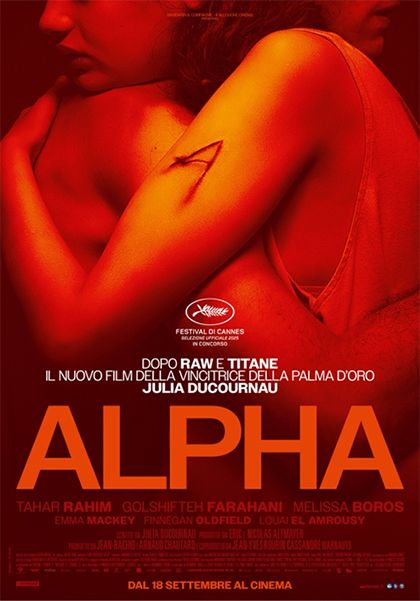

Alpha

La recensione di Alpha, di Julia Ducournau, a cura di Francesco Maggiore.

Alpha segna il ritorno di Julia Ducournau dopo l’exploit (per molti inatteso) con la Palma d’Oro di Titane a Cannes 2021. La regista sceglie una storia che sembra totalmente diversa dai suoi precedenti lavori. Infatti spiccano le interpretazioni dei protagonisti, su tutte quella superlativa di Tahar Rahim, nella parte di un tossicodipendente consumato sempre di più dalla droga e dal morbo innominato che attraversa la pellicola. Il vento rosso iniziale risulta sfumato in una coccinella che sbuca dalle sue vene. Esse vengono tratteggiate come buchi neri che formano un’insolita “costellazione”.

Ciò colpisce la visione della nipote cinquenne (interpretata successivamente da Melissa Boros come adolescente). E’ un universo che raccoglie l’eredità del presente, attraverso la narrazione di un passato distopico che sembra anche un futuro inquietante. Siamo in Francia a cavallo tra la fine degli anni 80’ e gli inizi dei 90’, quando il virus dell’Aids colpiva con una ferocia inaudita. Qui viene ritratto in maniera atipica, dove il tragico epilogo verso chi è colpito non può lasciare indifferenti. Ogni personaggio che ha la sfortuna di imbattersi nel feroce male, si trasforma progressivamente in una statua di marmo. Un elemento così strano e audace da meritare magari una trattazione (se non una pellicola) a parte. Ma la regista di origine berbere, sceglie la via più intima, quella dei legami parentali, e questo rompe lo schema con ciò che ci si potrebbe aspettare da una cineasta della sua levatura.

Anche la citazione della pellicola di Terry Gilliam, Le avventure del barone di Munchausen, proiettata in tv in un momento di precaria armonia familiare, non è affatto casuale. Ma rappresenta anche il delirio e il terrore che attraversano l’epoca e gli occhi della madre (Golshifteh Farahani) nei confronti del tatuaggio fatto in maniera rudimentale alla figlia con un ago sporco probabilmente contaminato. Vi è una connotazione potentissima e ossimorica nella trasformazione fisica, e soprattutto umana dei suoi personaggi in questa allucinata psicosi intimista. Si ha la sensazione in più momenti che ci sia molto di autobiografico in questo racconto, come se fosse il suo lavoro più personale. Ci sono reminiscenze del cinema di Leos Carax, in particolare uno dei suoi capolavori, Rosso Sangue. La città di Le Havre, dove non avviene nessun miracolo, appare come un contorno desertico attorniato da quella polvere rossa che ne dà sì l’avvio, ma anche un’onirica e struggente conclusione.

di Francesco Maggiore