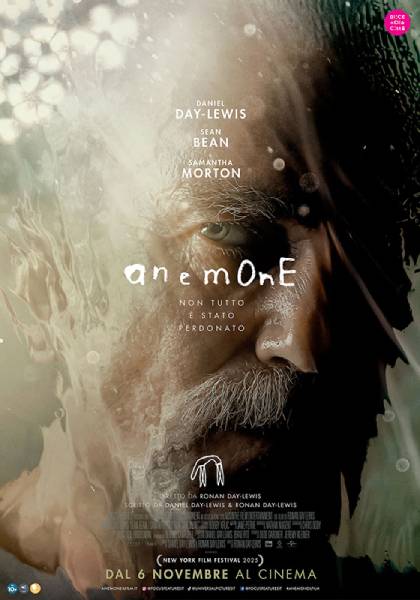

Anemone

La recensione di Anemnoe, di Ronan Day-Lewis, a cura di Guido Reverdito.

Ambientato nei dintorni di Sheffield, Anemone racconta una vicenda di padri, figli e fratelli segnati da ferite inferte dalla Storia ma allo stesso tempo privatissime che continuano a sanguinare generazione dopo generazione Jem vive con la compagna Nessa e il figlio teenager di lei, Brian, un ragazzo tormentato che ha reagito con violenza alla rabbia per l’abbandono da parte di un genitore mai conosciuto finendo col massacrare di botte un compagno di scuola. Nel tentativo di farlo uscire dal tunnel di acredine in cui è prigioniero, Jem parte in moto per cercare suo fratello Ray – nonché padre di Brian –, scomparso da anni nel cuore di una foresta dopo essersi autoesiliato dalla società. È un viaggio verso l’altro e verso sé stessi, in cui il legame familiare diventa il punto di partenza per interrogare la colpa, l’eredità e la possibilità del perdono.

Ronan Day-Lewis, al suo esordio alla regia ad appena ventisette anni e con esperienze di diversa natura nel campo della pittura, con Anemone ha costruito un dramma plumbeo e carico di grevi momenti sospesi nel quale silenzi e visioni allucinate che emergono dal passato si alternano a improvvisi lampi emotivi scatenati dal rabbioso presente che scandisce le vite di quasi tutti i personaggi in scena.

Il rapporto tra padri e figli non è però solo il motore immobile e l’anima narrativa della vicenda al centro del film, ma anche un riflesso indiretto del rapporto che nella vita reale c’è tra regista e attore protagonista: Ronan Day-Lewis è infatti riuscito nella non indifferente impresa di trascinare di nuovo su un set il padre Daniel (autore della sceneggiatura a quattro mani con lui). Nel 2017, dopo aver finito di girare Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, il grandissimo attore inglese con cittadinanza anche irlandese e con alle spalle tre Oscar come miglior attore (record a tutt’oggi ineguagliato nella storia degli Academy Awards) aveva dichiarato di volersi ritirare per sempre dalle scene, gettando nello sconforto i moltissimi spettatori che ne hanno sempre apprezzato la sofisticata presenza sullo schermo.

E quanti da quel lontano 2017 si erano sentiti orfani di una personalità francamente troppo carismatica e potente per essere in qualche modo rimpiazzata, andando a vedere questa cupa discesa agli inferi nel cuore dark di un uomo complesso e tormentato potranno ringraziare il figlio Ronan per aver regalato loro una nuova e potente dimostrazione di dominio assoluto della scena: nei panni del torvo Ray Stoker, Daniel Day-Lewis occupa lo schermo in maniera quasi tirannica dal primo momento in cui lo vediamo interagire col fratello partito alla sua ricerca dopo quasi vent’anni dal suo volontario autoesilio in un ritorno rousseauiano alla Natura. Vista però come fuga riparatrice dalla società che gli aveva sbattuto le porte in faccia quando era impegnato nell’esercito inglese nei momenti più tragici dei cosiddetti troubles dei primi anni ’70. Anni che, quasi a comporre un cerchio intenzionale, riportano alla vicenda narrata ne Il nome del padre, in cui Daniel Day-Lewis era ugualmente il mattatore assoluto.

La sua presenza, accentuata da un’insistenza voluta su primi piani che ne illustrano impietosi il volto piagato dal tempo offrendogli però la chance di riempire con la potenza espressiva del proprio viso i lunghi silenzi di una sceneggiatura ridotta al minimo sindacale dello scambio verbale, ha un che di michelangiolesco nell’occupare possente ogni millimetro dello schermo. Al punto che Sean Bean – altro grande attore inglese sempre diviso tra produzioni ad alto tasso artie a tanto cinema commerciale – nei panni del fratello Jem fa fatica a ritagliarsi uno spazio che vada oltre quello di un silenzioso contrappunto fatto di quiete e dignità ferita.

Il film non si limita però al dramma familiare: come detto, dietro le tensioni private e gli ingorghi esistenziali in cui si sono andate ad aggrovigliare le vite di una famiglia intera si intravedono le ombre del conflitto nordirlandese, della fede e della giustizia, in un intreccio dove il dolore individuale si confonde con quello collettivo. Anemone esplora la vulnerabilità di una mascolinità rude ma mai tossica, le radici della violenza che diventa familiare dopo essere stata collettiva, ma anche l’impossibilità di guarire un trauma senza attraversarne la via crucis dell’espiazione. I silenzi diventano linguaggio, i paesaggi specchio interiore: la natura è al tempo stesso rifugio e minaccia, testimone di una redenzione forse impossibile.

La regia di Ronan, che mostra chiaramente la propria formazione pittorica, imprime alle immagini una forza visiva ipnotica, dove la lentezza del ritmo si trasforma in contemplazione. La fotografia di Ben Fordesman cattura una luce sospesa, fatta di chiaroscuri e contrasti, e contribuisce a un’esperienza sensoriale più che narrativa. Alcune sequenze frammentate, quasi musicali, interrompono la linearità del racconto e aprono spiragli verso il simbolico (come l’improvvisa grandinata di dimensioni bibliche con sfere di ghiaccio grandi come palle da tennis che si abbattono su quella fetta di mondo come una punizione catartica da cui ripartire dopo la tabula rasa), là dove la storia diventa metafora di un’eredità che opprime ma può anche liberare.

Alla fine, Anemone – lungometraggio indubitabilmente ostico e non certo per tutti – non intende offrire risposte ma più che altro proporre un invito all’ascolto: del dolore represso per decenni nella tenebra del proprio cuore, del tempo perduto, ma anche della possibilità di tornare a guardarsi. È un film che divide, radicale e imperfetto, ma anche sincero nel suo desiderio di trasformare la sofferenza in visione. Tra memoria e redenzione, Ronan Day-Lewis firma un debutto ambizioso e visionario, capace di rinnovare la tradizione del cinema britannico e di restituire, attraverso l’immagine, la fragilità e la forza dell’essere umano.

di Guido Reverdito