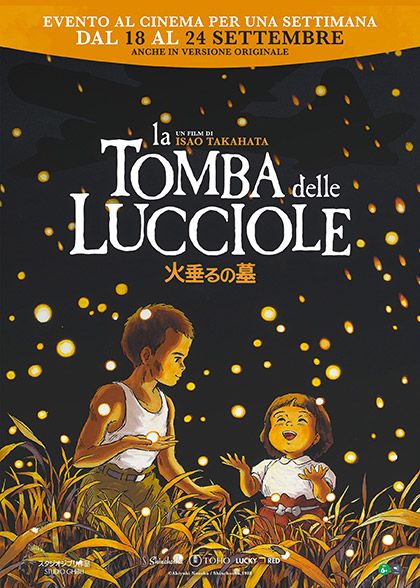

La tomba delle lucciole

La recensione di La tomba delle lucciole, di Isao Takahata, a cura di Emanuele Di Nicola.

“La notte del 21 settembre 1945 sono morto”: sono le prime parole che ascoltiamo in La tomba delle lucciole, il capolavoro di Isao Takahata del 1988 che è tornato in sala in versione restaurate. E le prime parole del giovane Seita, che inaugurano il flashback fantasma che porta alla sua storia con la sorellina Setsuko: due bambini, uno più grande e l’altra piccola, in balia della seconda guerra mondiale e in fuga dalle bombe americane. Ma non è certo il congegno della trama il punto di forza dell’opera dello Studio Ghibli, bensì la costruzione dell’immagine che qui raggiunge un esito supremo, o meglio lo è continuamente; senza retorica o estremismo della sala diventa importante vederlo sullo schermo più grande possibile, perché anche un filo d’erba è essenziale nel discorso visivo degli artisti del Ghibli.

Nel corso di La tomba delle lucciole davvero non c’è un momento, un disegno, uno schizzo fuori luogo, non c’è una forzatura nella colonna sonora che arriva come un capolavoro nel capolavoro (Michio Mamiya); il film è una lezione di economia drammatica perché negli 88 minuti tutto è esatto, al suo posto, nulla si spreca. Tanti sono gli istanti sconcertanti e profondi: gli oggetti di Setsuko che si rovesciano a terra, su di essi inizia a cadere la pioggia nera dopo le bombe; la scatola di caramelle Sakuma, di cui per non finirle si mangiano le briciole colorate; il granchio che scompare nella sabbia, portando la piccola ai piedi di un cadavere; i flashback improvvisi del passato felice, come in Pioggia di ricordi, che diventano più strazianti proprio perché è passato; la fine di Setsuko, che viene posta fuori campo (“Non si è più svegliata”) ma poi magnificata nella sequenza della bimba che gioca in continuo dissolvimento; molte e molte altre.

L’invenzione di Takahata e dei suoi collaboratori evita tutte le trappole possibili, dagli stereotipi di guerra al pietismo verso i bambini. Il racconto sa essere durissimo, ponendo una bimba che piange in primo piano, mostrando il deperimento dei corpi affamati, ma anche lirico e poetico, coltivando la metafora angolare delle lucciole (“Perché vivono così poco?”) e insieme frequentando l’idea di vita dello studio Ghibli, come insegna Miyazaki: nella Natura non sei mai solo. Ecco allora che un tunnel buio viene illuminato dalle lucciole come fossero candele, e allo stesso modo si squagliano in una delle sequenze notturne più belle di cui si ha memoria.

Attenzione però: Una tomba per le lucciole resta anche un film politico, uno dei più grandi film sulla guerra. La violenza che travolge tutto, la rottura del patto di solidarietà pure famigliare (la figura della zia), l’uomo lupo dell’uomo che si scanna per fame, il nemico invisibile e spietato che poco dopo lancerà l’atomica, i bambini che ci provano ma non possono sopravvivere. E soprattutto, nell’immagine finale ineffabile, Seita e Seitsuko che guardano lo skyline della moderna Kōbe: le nostre città, il nostro presente, sono costruiti sui fantasmi del passato che vagano assieme alle lucciole.

Nei pochi, veri capolavori sulla guerra Una tomba per le lucciole si incastra tra Va’ e vedi di Ėlem Klimov e Germania anno zero di Rossellini. Ed è fondamentale vederlo soprattutto oggi, perché la voce di Seita e Seitsuko risuona come e più di quella di Hind Rajab, perché la fuga dalle bombe può succedere domani o stasera, perché la grande arte è superiore alla guerra e la disinnesca eternizzandola. Kōbe come Gaza: il cinema come e più del mondo.

di Emanuele Di Nicola