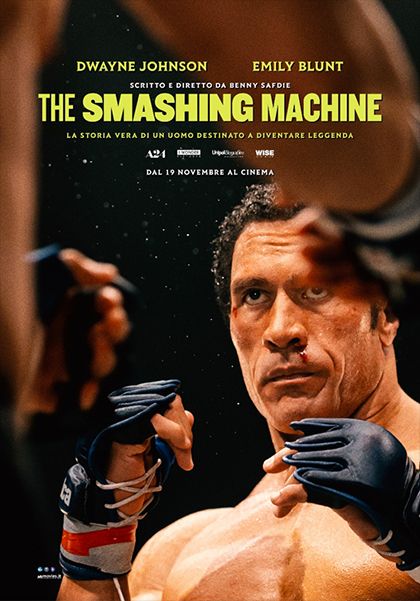

The Smashing Machine

La recensione di The Smashing Machine, di Benny Safdie, a cura di Guido Reverdito.

Per chi non è un appassionato della disciplina, il nome di Mark Kerr (soprannominato “The Smashing Machine”) probabilmente non dice granché. Per gli iniziati, invece, questa montagna di muscoli dell’Ohio distribuiti su un metro e novanta di altezza è invece una sorta di leggenda. Partito dalla lotta libera, tra la fine degli anni ’90 e il primo decennio del nuovo millennio, Kerr lasciò la sua impronta nelle arti marziali miste non solo imponendosi in maniera netta nei tornei MMA più importanti del pianeta, ma anche combattendo per anni nel circuito giapponese chiamato Pride (unanimemente considerato in quel ventennio il più prestigioso in assoluto per i match di arti marziali miste).

Questo film sportivo dal taglio decisamente insolito è il primo lungometraggio che il regista, sceneggiatore e attore newyorkese Benny Safdie (apprezzato, tra gli altri, in Pieces of a Woman, Licorice Pizza e Oppenheimer) sforna da solo, dopo aver costruito assieme al fratello Josh una coppia di grande successo che li ha visti crescere dal cinema indie americano al mainstream d’autore con titoli di grande pregio quali Heaven Knows What, Good Time e soprattutto il magnifico Diamanti grezzi.

The Smashing Machine ripercorre solo tre anni nella vita e nella carriera di Mark Kerr, raccontandone la repentina ascesa dal semi anonimato degli incontri di lotta libera fino a una famosa sconfitta in uno dei tornei Pride in Giappone (passando però attraverso la marcia trionfale di una serie di successi a catena che lo catapultano nel gotha delle arti marziali miste), che in parte contribuì ad accelerarne la parabola discendente a livello sportivo. La brutalità dei combattimenti, mostrati con ferocia intenzionale per introdurre la sintassi di questa disciplina non adatta a cuori delicati, occupa però solo la parte iniziale della pellicola in un montaggio quasi frenetico di immagini violente che inanellano i corpi fracassati di poveri diavoli fatti letteralmente a pezzi da Kerr in diversi contesti agonistici.

Ma dopo quella sorta di prefazione ideata per far capire agli spettatori con che razza di macchina mortale abbiano a che fare, la sceneggiatura abbandona saggiamente i ring e le gabbie grondanti sangue a fiotti per concentrarsi sul Mark Kerr privato (cui presta il proprio corpo michelangiolesco Dwayne Johnson, “The Rock”, qui in uno dei più intensi ruoli che gli sia mai capitato di interpretare al di fuori delle molte saghe fantasy e muscolari in cui è apparso). Ed è questa scelta che rende il film molto originale nell’àmbito spesso ripetitivo e stereotipato del cinema sportivo di stampo americano: a Safdie non interessa più di tanto raccontare il campione e le sue performance ad elevato tasso di testosterone celebrandone gli alti e bassi tra vittorie e sconfitte, quanto piuttosto immergersi nei risvolti più intimi di una vita all’insegna della dipendenza da oppiacei usati per placare i dolori durante i lunghi tornei e della difficoltà nel gestire il rapporto con la fidanzata Dawn, una peperina che non si lascia mettere in piedi in testa e il cui caratterino finirà per contribuire almeno in parte al crollo psicologico del protagonista accuratamente documentato da metà circa del film in poi.

Il Mark Kerr di Safdie è infatti un colosso coi piedi di argilla, fragile e frangibile nell’intimo quanto è devastante nel momento in cui sale sul ring. Il ritratto a tutto tondo che ne emerge, più che un tradizionale biopic in salsa sportiva, è piuttosto uno studio di carattere in cui la macchina da presa preferisce prescindere dai tradizionali trionfalismi con cui il sottogenere di solito confeziona le agiografie di questo tipo, concentrandosi invece sull’investigazione delle fibrillazioni interiori di un essere umano sempre in bilico tra la minacciosità di una massa muscolare votata all’intimidazione visiva e la cortesia dei modi con cui quella stessa mole inquietante si rivolge al mondo che lo circonda (siano questi i giornalisti che lo intervistano, la bella fidanzata Dawn nelle schermaglie domestiche fino al momento della rottura definitiva o ancora l’amico e rivale Mark Coleman, qui interpretato dall’ugualmente celebre campione di arti marziali Ryan Bader).

Sospeso a metà tra il racconto biografico e l’approccio documentaristico volto a evitare che specie nelle sequenze dei combattimenti si abbia quella fastidiosa sensazione di amatorialità fasulla che troppo spesso condiziona pellicole di stampo sportivo, The Smashing Machine conferma questo approccio stilistico non solo nell’uso di fighter più o meno celebri nei ruoli di contorno, ma anche nella sequenza finale in cui il vero Mark Kerr – invecchiato ma sempre in invidiabile forma fisica – viene pedinato dalla macchina da presa mentre sta facendo la spesa al supermercato e fissa sornione l’obiettivo. Come a dire: “guardate che quello che avete visto era tutto vero”.

di Guido Reverdito