Salò o le 120 giornate di Sodoma

La recensione di Salò o le 120 giornate di Sodoma, di Pier Paolo Pasolini, a cura di Francesco Maggiore.

Tratto dal romanzo del Marchese De Sade, ma ambientato nel 1945 sul finire della Seconda Guerra Mondiale, Salò o le 120 giornate di Sodoma è quello che doveva essere: il primo film di una nuova trilogia per Pasolini, quella della Morte. Ma in realtà finì per diventare (inconsapevolmente) il suo tragico canto del cigno. Al crepuscolo della Repubblica di Salò, il fascismo, anch’esso agli sgoccioli (per l’epoca storica di riferimento) mostrò secondo il regista bolognese il suo lato più feroce e grottesco. Noi fascisti siamo i soli veri anarchici, naturalmente una volta che ci siamo impadroniti dello Stato, difatti la sola vera anarchia è quella del potere. Perchè non vi è nulla di umano in ogni fotogramma di quest’ultima, monumentale e somma opera di Pasolini, sceneggiata insieme a Sergio Citti e Pupi Avati. Torture, coprofagia, abrasioni e uccisioni senza pietà permeano la pellicola in maniera impressionante. E con cauta nonchalance, ogni atto rimane impresso nella memoria.

Se all’epoca (metà anni 70’), Bernardo Bertolucci era impegnato nelle riprese del gigantesco (anche nella durata) Novecento, a pochi passi dal suo set c’era quello di Salò di Pasolini che sarebbe passato alla storia come un film maledetto. Tutto questo a causa della censura che avrebbe massacrato il suo ultimo doloroso e impegnativo lavoro postumo. Nella sua prima visione, Salò catturò l’attenzione del suo pubblico tra cui il regista Mario Soldati che rilasciò una dichiarazione a riguardo: Dopo pochi minuti di proiezione, ho capito che Salò non soltanto era un film tragico e magico, il capolavoro cinematografico e anche, in qualche modo, letterario di Pasolini; ma un’opera unica, imponente, angosciosa e insieme raffinatissima, che resterà nella storia del cinema mondiale.

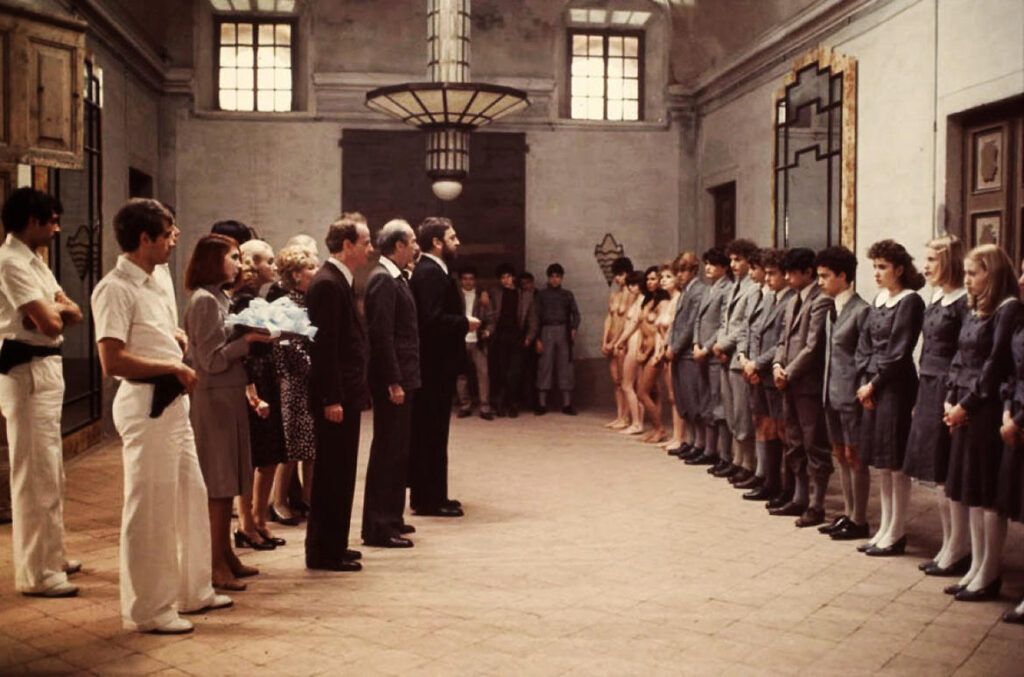

Pasolini non avrebbe avuto lo stupore, ma soprattutto il piacere di poter assistere alla proiezione della pellicola stessa, che venne mostrata in anteprima mondiale a Parigi qualche settimana dopo il suo assassinio. La trama è molto semplice ma al tempo stesso stratificata per la suddivisione in atti. Quattro signori fascisti che rappresentano l’emblema del potere stesso, ovvero il Duca Blangis (Paolo Bonacelli, recentemente scomparso), il Presidente Curval (Aldo Valletti, doppiato da Marco Bellocchio), il Monsignore Durcet (Giorgio Cataldi) e l’Eccellenza Vicer Presidente della Corte d’Appello (Uberto Paolo Quintavalle), fanno rapire dalle SS e dai soldati repubblichini un gruppo di otto ragazzi e nove ragazze di bell’aspetto, e si rinchiudono con loro in una villa. I signori rappresentano poteri diversi: il Duca quello nobiliare, il Presidente quello politico economico, il Monsignore quello religioso, l’Eccellenza quello giudiziario.

La ricorrenza del numero quattro è nei capitoli, in cui la scabrosa narrazione è suddivisa: Antinferno, Girone delle Manie, Girone della Merda e Girone del Sangue. I giovani saranno costretti a sottomettersi alle peggiori atrocità dei loro aguzzini: dalle violenze gratuite fino agli abusi sessuali. Il tutto contorniato dai racconti da parte di tre narratrici (e meretrici): la Signora Vaccari (Hélène Surgère), la Signora Maggi (Elsa De Giorgi), la Signora Castelli (Caterina Boratto). Una quarta donna senza nome (Sonia Saviange) era presente per allietare con la musica del pianoforte. Lo scenario prevalente di questa follia è spesso e volentieri nella cosiddetta Sala delle Orge all’interno della villa.

L’abuso che viene perpetrato nei loro confronti è continuo, disumano e crudele, seguendo uno schema preciso: quello dei gironi regolamentato da un codice. Esso infatti viene enunciato dal Duca non appena i giovani e i signori si accingono a rinchiudersi nella villa: Deboli creature incatenate, destinate al nostro piacere, spero non vi siate illuse di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Siete fuori dai confini di ogni legalità. Nessuno sulla Terra sa che voi siete qui. Per tutto quanto riguarda il mondo, voi siete già morti.

Già questo dà un’idea molto precisa di quello che sta per avvenire, ovvero una discesa senza limiti nell’inferno dell’animo umano, attraverso il principio della dura lex, sed lex. Dove solo gli abissi interiori possono partorire certe bestialità tra il degrado e la depravazione assoluta. E non a caso, prima delle esecuzioni finali, una delle prigioniere grida a squarciagola: Dio, Dio perchè ci hai abbandonato! Perché tutto quello che avviene dopo non ha a che fare con la pietà, ma con la sofferenza più angusta. E le sonorità dei Carmina Burana risuonano nello spietato massacro dell’epilogo, reso ancora più paradossale dai due soldati repubblichini che ballano sulle note della canzone Son tanto triste. L’effetto del fascismo nella poetica pasoliniana si riverbera con una linea più sottile. Ovvero che la sua è una critica al consumismo e al capitalismo sfrenato. Infatti, in quel periodo storico iniziavano a farsi sentire sempre di più delle mode e tendenze che sarebbero poi confluite in una globalizzazione generale, sociale, politica ed economica.

Il suo studio così definito, analitico sul fascismo del passato, era teso a dimostrare che nuove forme di autoritarismo più spietate sarebbero emerse nel futuro, seppur frammentate e con una certa discontinuità. Ma comunque, a 50 anni da quella tragica notte all’Idroscalo di Ostia, questa sua ultima e potentissima opera, non ha perso nulla del suo potere distruttivo e della sua lucidità. Il suo scopo fondamentale è quello di essere un atto d’accusa, purtroppo ancora vivo e irrisolto contro ogni forma, anarchica o autarchica, di violenza del potere.

di Francesco Maggiore