Il mostro

La recensione di Il mostro, di Stefano Sollima, a cura di Emanuele Di Nicola.

Avvertenza: questa recensione si riferisce al gesto di Stefano Sollima, non tiene conto della “mostrologia” e della caccia all’errore, che lasciamo agli esperti, è da intendersi solo come esercizio di critica cinematografica.

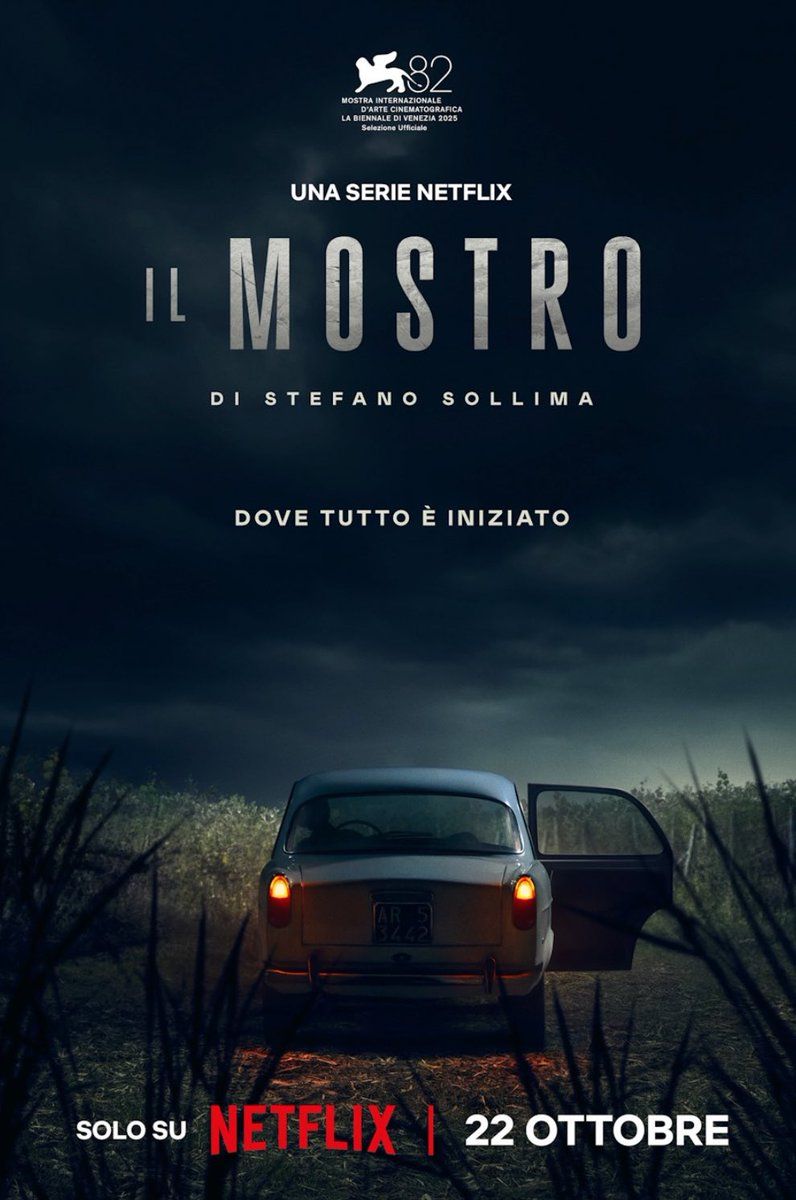

Si può fare il Mostro di Firenze senza Pacciani e i compagni di merende? Più in generale, si può racchiudere il più famoso cold case della Storia d’Italia – e non solo – in una miniserie di quattro episodi, 217 minuti, con l’intento di spalmare l’indagine su più stagioni? Un’operazione rischiosa, quella di Sollima con Il Mostro, presentato fuori concorso a Venezia e dal 22 ottobre su Netflix. Un atto al limite della follia: l’immaginario visivo e auditivo infatti è ormai indissolubilmente legato al processo Pacciani, visto e rivisto in Un giorno in pretura, sui compagni di merende Vanni e Lotti, sulla sfilata dei testimoni che è un freak show dal tragico al grottesco, dalle figlie orridamente abusate sino alle prostitute di paese, ai voyeuristi e maialoni di provincia, agli insulti in toscano e il “passo del capretto”. Difficile, se non impossibile, disgiungere la vicenda dall’icona paccianesca, colui che recita poesie e fa le corna ai giornalisti, il contadino dalle scarpe tozze e cervello fino, quello che già era stato assassino ma forse non era il Mostro.

Stefano Sollima invece cuce la serie sulla cosiddetta “pista sarda”, adottando filologicamente i verbali e le carte processuali. La lente punta sui primi sospettati nella lunga detection, a partire dal delitto primario di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco (21 agosto 1968), freddati in auto mentre amoreggiavano col figlio di lei sul sedile posteriore, il famoso Natalino Mele, il bambino che vide il Mostro. Ma l’innesco della serie è ancora differente: Sollima principia dal quinto duplice omicidio (19 giugno 1982), quello che permette agli investigatori di collegarlo al delitto del ’68 grazie alla Berretta calibro 22, la stessa pistola – secondo l’ipotesi – usata da due persone diverse. Il regista costruisce un ammazzamento brutale: il killer, unico assassino col volto in ombra, spara i suoi colpi di pistola e finisce il ragazzo mentre prova a ripartire. Sul posto interviene la procuratrice Silvia Della Monica, interpretata da Liliana Bottone, colei che ricevette la nota lettera col lembo di seno: “Questo mostro uccide le donne”, dice, tentando di gettare sulla storia una luce neo-femminista francamente impensabile negli anni Ottanta, dunque posticcia.

Da qui la cinepresa inquadra il clan dei sardi: ecco allora Stefano Mele, Francesco Vinci, la stessa Barbara Locci. La miniserie passa fluidamente dall’uno all’altro personaggio fornendo la loro versione, avanti e indietro nel tempo, seguendo i loro movimenti nel segno della menzogna, perché tutti mentono, omettono, occultano. Sollima illustra la parabola come un noir perverso e morboso, all’insegna della Locci come femme fatale, perno ma anche vittima degli eventi; c’è una porta che si chiude e si apre, vista da più prospettive, che diviene metafora di ciò che non vediamo, ciò che è dietro l’uscio, l’inconoscibile che sta alla base del Mostro. Tra violenza sulle donne e perversioni sessuali, come il reenactement dei delitti in un cimitero, si dispiega un intreccio complesso che a tratti si perde negli eccessivi livelli cronologici, arrivando perfino a inscenare l’infanzia di Vinci e Mele in Sardegna. Tutto propedeutico, certo, ma a volte la narrazione scivola in eccessivi rivoli, che gemmano da una vicenda già lunga e complicata. Sollima rispetto ai film, come lo splendido e rabbioso Adagio, dimostra una minore dimestichezza nell’alveo della produzione Netflix, peraltro breve – quattro puntate sono poche – e non sempre riesce adeguatamente a sbrigliare la ragnatela di tale storia nerissima.

Detto questo, però, Sollima rimane un grande regista, proprio nel senso della regia, uno dei pochi che sa cos’è il genere e come farlo in Italia oggi. Basti guardare l’omicidio della coppia tedesca gay del 1983 per aprire e chiudere la partita: mentre la radio diffonde le note di Vangelis, il ragazzo pronuncia il monologo di Rutger Hauer alla fine di Blade Runner, uscito nel 1982 e già cult, quindi il “tempo di morire del replicante” si sovrappone all’ora finale degli amanti, crivellati di colpi nel loro camper. Una sequenza feroce e terribile, magistrale, così come la ricostruzione del delitto degli Scopeti, ultimo colpo del mostro, con gli spari che fioriscono nei buchi sulla tenda. E anche le escissioni del killer vengono messe in scena parzialmente in campo, per quanto conceda il legaccio produttivo. I dubbi sono sulla natura del progetto, non sulle immagini di Sollima. Per il resto c’è poco da dire, c’è solo da vedere.

di Emanuele Di Nicola